人物档案峭岩,著名军旅诗人,1941年出生于河北唐山,1958年入伍,曾任解放军出版社副社长兼编审,原解放军艺术学院文学系主任、政委,中国作家协会会员、国际华文诗人笔会主席他热爱写作,自1960年发表作品以来,先后出版诗集、叙事长诗、散文集、传记文学、影诗画册等60多部,其中《东方劲旅之浩歌》获全军诗歌一等奖;《车过乌江》获第五届解放军报长征文艺奖;《烛火之殇:李大钊诗传》获全国长诗一等奖;《遵义诗笔记》获全军文艺作品一等奖。

他本人荣获中国首届新国风杰出诗人奖、第十五届国际诗人笔会当代诗人杰出贡献金奖,享受国务院政府特殊津贴

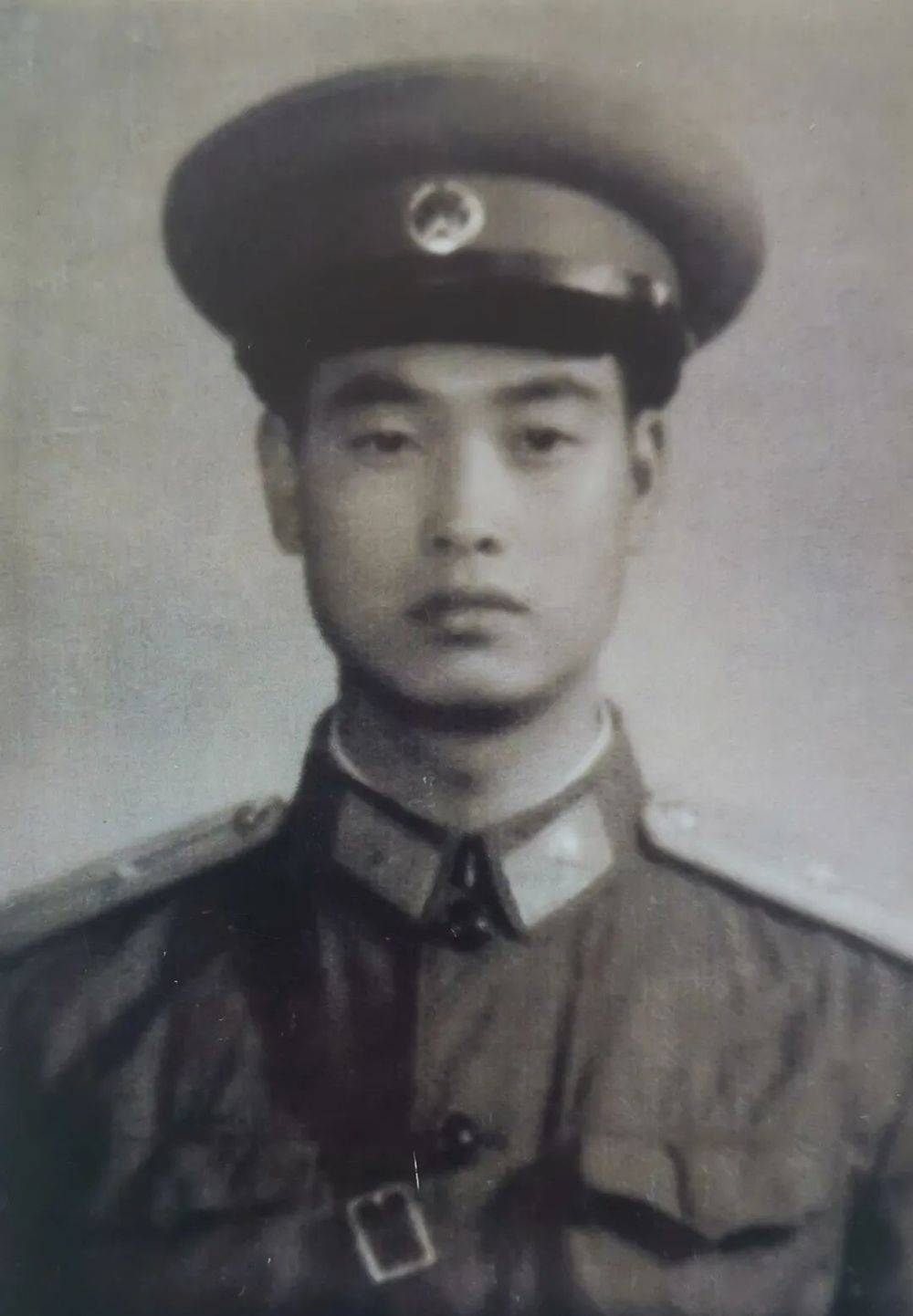

青年时期的峭岩(本人供图)苦难浇灌出来的文学之花在军营里生根发芽从1958年参军入伍到现在,今年84岁高龄的峭岩已经在军旅诗创作道路上跋涉了60多个春秋春日的午后,当记者来到峭岩家里时,他正端坐在电脑前,专注地推敲着一首新诗的句词。

这位有着“时代歌者”美誉的军旅诗人虽然已经到了耄耋之年,但精神矍铄,坐姿挺拔,双眼炯炯有神,聊起近期的诗歌创作,老人饱经风霜的脸上现出孩童般纯真的笑容峭岩:虽然退休了,但是我依然在坚持军旅诗歌的创作最近我写了《赤水谣》,内容主要讲的是四渡赤水。

《赤水谣》是长诗,类似这样的长诗以后我还要继续写,包括短诗《兵之谣》也在写,始终保持着军人本色峭岩1941年出生于河北唐山,当时正值抗日战争时期,在那片战火纷飞的土地上,他度过了坎坷的少年时期儿时的记忆,几乎是被饥饿和寒冷填满的。

直到应征入伍,峭岩才第一次真正吃饱了饭回忆起往事,峭岩动情地说,是文学给了他生活的希望,是军队救了他的命峭岩:我出生在河北农村,小时候缺衣少食,到处流浪大雪天里我经常等着母亲要饭回来给我吃,十月份已经很冷了,我却没有鞋穿。

我从小多愁善感,每当下雪了,我就赶紧跑出去看雪花;花开了,我就到野地里玩,捉蚂蚱,这种时候心里会萌生出一些自己的语言,可以说,从小我就非常喜欢文学我当兵入伍后,文学的火种便被点亮了苦难浇灌出来的文学之花,在军营里生根发芽。

入伍没多久,热爱文学的峭岩当上了新闻报道员,他深入基层,走到官兵中间,把身边人、身边事写成一个个短小精悍的“豆腐块”,在《解放军报》等报刊上发表出来峭岩:在我们当兵那个年代,军人大部分都经历过战争,文化水平并不高,很多人小学都没毕业。

我当时的学历是初中一年级,在连队里算是文化水平比较高的了刚入伍我是机枪手,我们连队参加过抗美援朝战争,叫五音山“大功连”后来师里抓宣传报道,我所在团就成立了一个报道组,抽调了两个人,我是其中之一我从那以后就没断了文墨,一直在从事军事宣传工作。

峭岩当报道员时下基层采访(本人供图)“豆腐块”越写越大、越发越多,峭岩在新闻报道这条路上走出了一片坦途,而他第一次真正意义上和文学创作的不期而遇,缘于一场文艺汇演峭岩:当时原北京军区组织文艺汇演,要求每个团都出节目,我们团这个任务就交给了我。

刚接到任务时我一筹莫展,后面找到了灵感在1964年的时候,全军搞军事比赛,那时候主要是练枪炮等课目,其中包括战士拼刺刀,还有扔手榴弹,比谁扔得远,当时最高纪录是50米那年《解放军文艺》发表了一篇作品,就是写投手榴弹力争突破五十大关的,后来我就顺着那个作品的思路、情节,再加上自己的一些想法,改编成了话剧,叫《五十大关》。

经过精心编排,话剧《五十大关》在文艺汇演上反响热烈、好评如潮作为主创人员之一,峭岩还被邀请到原中央人民广播电台,通过电波向全国的听众分享创作心得峭岩:那个话剧轰动了原北京军区,大家一致鼓掌叫好,原中央人民广播电台还面向全国播放。

后来,原中央人民广播电台专门组织文艺部的编导等人召开了座谈会,讨论交流话剧《五十大关》的成功经验,让我作为编剧给大家介绍创作体会

话剧《五十大关》剧照(本人供图)峭岩老人感慨地说,《五十大关》于他而言有着特殊的意义当年峭岩作为义务兵已经在部队达到了服役的最高年限,就在走与留的军旅关口,《五十大关》的大获成功让峭岩的才华被组织认可,他得以提干继续留在部队,从事自己热爱的军事宣传事业。

峭岩:我们那一批义务兵是三年制,如果有一技之长,可以延长两年服役期话剧《五十大关》出演的时候,我已经延长两年服役期了,因为我的作品不仅有话剧《五十大关》,诗歌、散文之前也发了不少,表现很突出,所以上级就下命令,调我到宣传处当文化干事,我一直干到1971年,又被调到解放军画报社担任编辑。

只要手中的笔还能挥动就要一直为中国军人去书写那些年,峭岩穿越戈壁荒漠、翻越雪山草地,采访的足迹踏遍边关的座座军营他还多次奔赴老山前线,听一线官兵讲述冲锋陷阵的无畏、生死瞬间的抉择,那些质朴而滚烫的话语,重重地撞击着他的心灵。

从前线归来后,峭岩的作品中多了几分厚重与深沉,字里行间都是对军人使命的深刻诠释峭岩:我去老山前线采访“硬骨头六连”,吃午饭的时候,摆了两桌饭,但是大家都不动筷子我注意到墙角整整齐齐地摆着12个背包连长跟我说,“昨天战斗刚结束,连队牺牲了12个战友。

”那一刻我就深刻体会到我们战士的伟大,真切地被他们舍生忘死、浴血奋战的英雄气概所感动记者:当时有没有写出作品来?峭岩:报告文学等作品我都写过,当时离开“硬骨头六连”我们就往下一个点位走,去找之前作战立功的李晓华,想采访他。

当我们赶到的时候,班长拿着一张照片给我看,说:“这张照片上有7个人和3个空位置,其中这个空位置就是留给李晓华的,他前天牺牲了”回来以后我创作了一首诗叫《一张空位的照片》,我是这么写的:“合影中没有他们的形象,英雄的行列里却有他们的姓名,他们用自己的灵肉、用自己的英勇捍卫了共和国的完美笑容,让我、让你、让他补进他们的位置吧!在他们的冲击线上我们接过滚烫的枪柄!”我是诗人,我是作家,我能做的就是通过文学创作来写他们、歌颂他们、为他们立传。

硝烟散尽,岁月悠长,山河已无恙谈起那些尘封的往事,峭岩的眼眶湿润了他说,后来他多次去麻栗坡烈士陵园采访、缅怀和瞻仰,因为长眠在那里的是战友、是亲人,为烈士们用心用情做些力所能及的事,是他义不容辞的责任诗歌《战友,请给我一把土》就来源于当年的真实经历。

峭岩:我在麻栗坡烈士陵园看到李东海烈士的墓碑,因为听说他的爸爸妈妈离得太远没有来过,我就从他墓边上取了一把土,想要送给他的父母墓土交给老人的时候,老两口老泪纵横、泣不成声这把墓土对老人来说就相当于看到了儿子,烈士的英魂也算回到家乡了。

我之所以写《战友,请给我一把土》这首诗,那完全是饱含着血和泪的迸发,是一种撼动灵魂的情感这个当时在新闻战线也是很有影响的一件事,叫“墓土万里行”

峭岩(右)去看望李东海烈士的父母(本人供图)退休后,峭岩从未割舍与部队的深厚情谊,他的创作依旧围绕着那片绿色方阵展开他写官兵们在演训场上的拼搏,在边关哨所的坚守;也写他们对祖国的忠诚、对家人的思念峭岩饱含深情地说,只要手中的笔还能挥动,他就会一直为中国军人书写,讴歌他们的生活和工作、付出和奉献。

峭岩:我一直在坚持为特定栏目《兵之谣》写诗,《解放军报》经常刊登《兵之谣》里的诗内容就是写战士们的生活,写他们的酸甜苦辣我的心灵不能离开军队,不能离开士兵,天天要想着他们,保持与战士的亲近感,跟战士的情感同步。

对我来讲,没有别的感情能代替我跟部队的这份深厚感情把最美好的年华奉献给部队是此生最幸福的事今年84岁的军旅诗人峭岩,是中国当代军旅诗发展的重要参与者和见证人谈起自己几十年的军旅生涯,峭岩充满感情地说,是部队哺育了他、成就了他,能够成为一名军人,可以把人生最美好的年华和智慧力量奉献给部队,是此生最幸福的事。

峭岩:我为啥这么感恩部队?因为我生活的那个年代,吃了上顿没下顿入伍前,我吃一顿饱饭都高兴得睡不着觉,是军队救了我的命,没有文学,没有今天的峭岩;没有军队,也没有今天的峭岩峭岩对文学的喜爱几乎是与生俱来的。

家里那本微微泛黄的《唐诗三百首》,像阳光一样温暖着他饥寒交迫的少年时光峭岩回忆说,学生时代的笔记本至今他还珍藏着,上面密密麻麻写满了自己模仿创作的诗句,青涩却饱含热忱峭岩:我很小的时候,还穿着开裆裤,我记得家里墙上挂着《白蛇传》的宣传画,我就踩着被子去看,里边的情节我看着看着就看哭了。

文学对于我来说,有一种特殊的情感在里面,我从小就喜欢文学入伍的时候,我把《唐诗三百首》打在背包里,有空就背里边的诗峭岩坦言,自己很幸运,能够在军队里继续从事自己喜爱的文学创作,从最初的青涩笔触,到后来在各大报刊上崭露头角,每一个字符,都凝聚着他对文学的热爱,每一篇作品,都是他逐步成长的见证。

也正是绿色军营为峭岩心底的那颗文学种子提供了丰沃的土壤,使得种子慢慢长成参天大树,绽放出绚烂的诗意之花峭岩:从当兵开始到现在退休,我一直没离开部队戈壁、草原、哨所、雪山、海岛,我都去采访过当兵给我提供了一个接近生活、接近艺术、接近军队的捷径,有了这些经历就有了积累、有了认知。

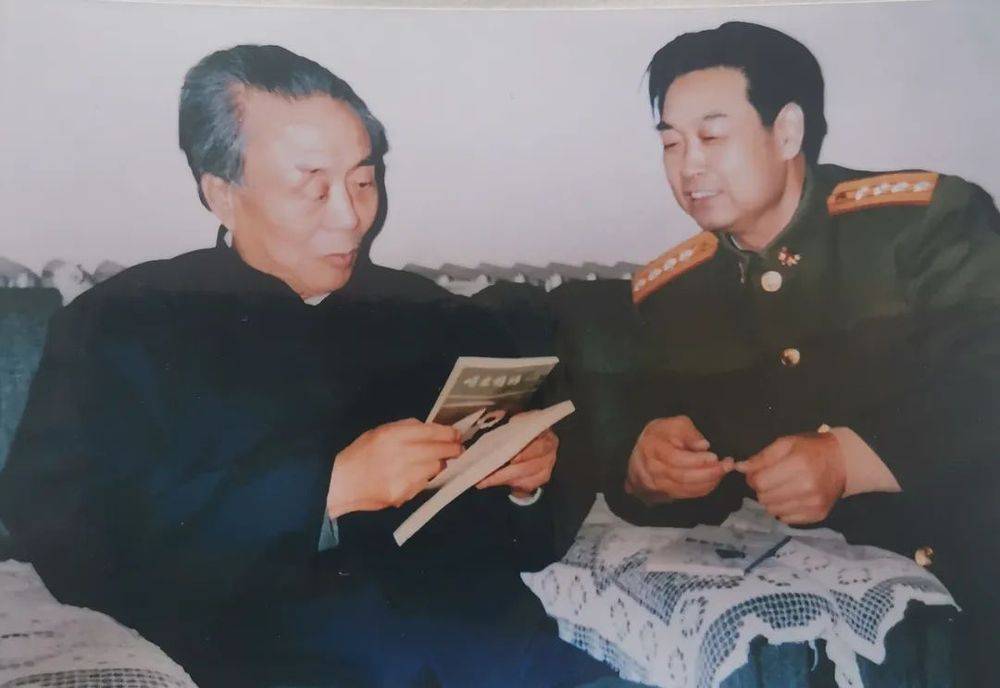

峭岩(右)与现当代文学家、诗人艾青交流文学创作(本人供图)峭岩动情地告诉记者,祖国,是一首永远都唱不完的恋歌在峭岩的内心深处,他对党、军队和国家的情感,始终浓烈深沉这些年,围绕歌唱祖国这个主题,他写了大量的诗歌作品,诗歌中的每一个字、每一句诗,都饱含着他对祖国的真情和热爱。

峭岩:清华大学出版社组织了一个新中国成立七十周年的全国征文大赛,我写的诗歌《写给祖国的圣词》得了特等奖祖国是我的母亲,她养育了我,我就想把我这种经历,跟部队的感情、跟祖国的感情,通过诗歌来表达出来到现在我一共出了60多部书,假如说世界上只有一支歌,我就写给军队;只有一朵花,我就把它献给军队。

正是带着这种浓烈的情感,峭岩以笔为剑,将对国家的无限忠诚、对军队的炽热深情,倾注于每一行灵动的诗句之中从被称为“史诗三部曲”的《遵义诗笔记》《烛火之殇:李大钊诗传》《跪你一千年——写给文成公主的99首情诗》到被称为“红月三部曲”的《七月!七月!》《八月!八月!》《十月!十月!》等,他的每一部作品,都是军人灵魂的回响,是时代的战歌;每一个字符都跳动着家国的脉搏,镌刻着军旅的荣耀,在祖国的山河间,奏响一曲曲永恒的爱国强军乐章。

用笔墨记录时代变迁让军旅诗绽放新的光芒多年来,作为一名军旅诗人,峭岩将目光深情而执着地对准军营,他的文字是高亢的、激昂的、铁血的,同时又是先进的、明快的、诗意的尤其难能可贵的是,他在创作中能够与时俱进,不断赋予军旅诗新的生命。

峭岩告诉记者,进入新时代,人民军队在革命性锻造中浴火重生,在历史性重塑中强筋壮骨,在迎接风险挑战中向强进发,虽然自己已经退休但使命和责任依旧,他要继续书写激情澎湃的壮美诗篇,为新时代新征程鼓与呼峭岩:作为军旅诗人,我们在新的历史时期有着一种新的使命感。

军队的文化、军队的文学、军队的诗歌,有它的特殊性,但是它又要和时代、和国家的发展保持紧密联系这就要求我们诗的结构、语言要跟着时代走,敦促我改变原来的诗风,再形成新的风格,就像是“把自己摔碎了以后捡起来再拼接”。

尽管我们写诗发生了很大的变化,但是它的鼓舞作用不能消减,军旅诗的铁血精神不能改变在采访即将结束的时候,著名军旅诗人峭岩向记者朗诵了自己的原创诗歌《军帽,我的一片枫叶》峭岩:军帽,挂在墙上,我的本色在那里;还有骄傲和光荣,它陪伴我三千里云和月,许多春秋风霜,浸透了它的胴体。

起初,它是一丛绿,有剑的光芒经霜,经雪,一再地打磨,它变成一枚枫叶,和历史一起挂在那里……听着峭岩老人的深情诵读,记者心中满是敬意和感动,《军帽,我的一片枫叶》这首诗就是峭岩军旅生涯的真实写照,也是他诗歌作品的生动注脚。

峭岩老人说,有生之年,他会一如既往倾尽心血用笔墨记录时代变迁,用文字传递军旅故事,以诗歌为桥梁,连接过去与未来,让军旅主题的诗歌在新时代绽放新的光芒本期《军旅人生》专栏作者:朱东阳主播:徐佳慧 宋波责编:危瑶 山森淼

主编:李燕飞统筹:孙杰 邓曦光监制:吕锡成 谭淑惠返回搜狐,查看更多